| Introduction: | La qualité de notre eau dépend de l'action de nombreuses usines de traitement des eaux brutes ou usées. Cependant, pour savoir si une eau nécessite un traitement, ou si la purification a bien eu lieu, il faut procéder à des vérifications. Les laboratoires d'analyse de l'eau deviennent alors indispensables. |

Remarque : Nous limitons notre étude aux modes de traitements les plus répandus ( voir point de vue International : " Le Maroc et l'Eau" ) sachant qu'il en existe bien d'autre (nanofiltration ...)

1. Visite d'une usine de production d'eau potable : PICOTALEN I.

| Présentation: | Alimentées par le barrage des Cammazes (dans la Montagne Noire), cette usine a un rayon d'action sur 3 départements avec une production annuelle de 10 millions de mètres cubes. La qualité de l'eau brute qui y arrive est assurée par un périmètre de sécurité. |

LES DIFFÉRENTES ÉTAPES DU TRAITEMENT DES EAUX.

1: Un dégrilleur

au niveau du barrage empêche le passage des matières organiques

( feuilles, poissons, ... ) grâce à des grilles fines de 5 mm.

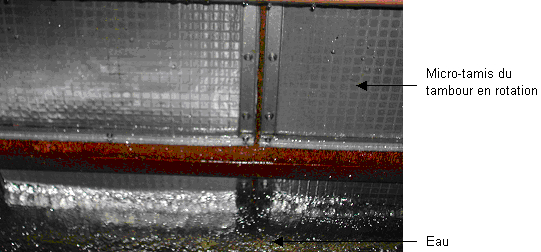

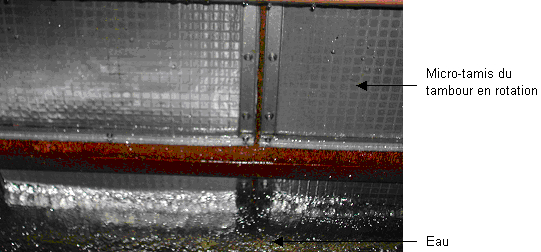

2: L'eau, analysée une première fois, passe au travers de gros tambours en rotation. C'est le microtamisage ( 20 µm ).

3: Après une interozonation, ( voir 5 pour explications

) un floculant, chargé positivement, est injecté dans des colonnes

de contact : il fixe les impuretés, chargées négativement.

On obtient un "floc".

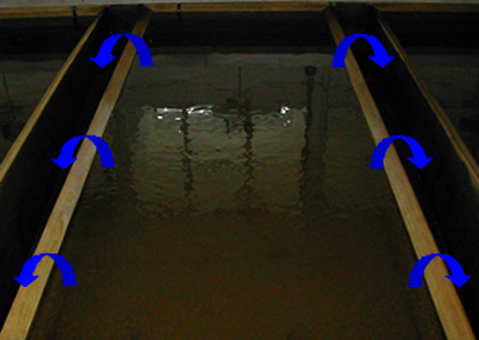

4: Après cette floculation, l'eau est filtrée à travers un lit de sable qui retient les dernières particules ( oxydes de manganèse, hydroxyde de fer,... ). Il s'agit de la clarification. Celle-ci est essentiellement due à un polymère, qui fixe le sable ( décantation ), et à des crépines ( petits filtres fins qui retiennent les impuretés ).

Schéma du système de floculation et de filtration : LA CLARIFICATION.

N.B. : Un système de lavage du sable permet une meilleure efficacité avec une succession de trois phases: décolmatage, lavage, rinçage par envoie d'eau d'air à forte pression dans le sens inverse. On a alors un débordement des eaux sales qui sont par la suite traitées. Les boues récupérées sont redistribuées aux agriculteurs.

Le filtre à sable:

trajet de l'eau par gravité lors du nettoyage des crépines.

|

|

|

Le

sable:

|

Les

crépines:

|

|

|

|

5: Enfin, pour une désinfection

totale de l'eau, l'usine à recours à l'ozonation pour tuer

les bactéries telles que les Streptocoques ou l'Escherichia Coli ( ou

même des virus ). Mais l'ozone ( O3 ) ne peut se stocker. Il est donc

crée selon les besoins à partir de l'air atmosphérique.

Ce dernier est asséché puis, à l'aide d'un arc électrique,

une réaction chimique ( 3 O2 ![]() 2 O3 ) permet la production d'ozone qui est injecté dans l'eau au niveau

des colonnes de contact.

2 O3 ) permet la production d'ozone qui est injecté dans l'eau au niveau

des colonnes de contact.

N.B. : L'interozonation ou pré-ozonation permet une première

clarification de l'eau selon le même procédé : une oxydation

à l'ozone qui permet de détruire toutes les matières organiques,

le fer et le manganèse.

6: Mais il subsiste un problème : l'ozone n'a aucun effet rémanent.

Pour une véritable stérilisation plus durable de l'eau,

le chlore, devient nécessaire ( C = 0,3 mg.l-1) notamment dans

les réservoirs. Les syndicats ont même recours à une post-ozonation.

7: L'eau, désormais

désinfectée et protégée de toute reviviscence bactérienne

nécessite une véritable remise à l'équilibre par

une reminéralisation. Elle se base sur une correction du pH (

entre 8 et 8,4 ) par l'ajout de CO2 et d'eau de chaux. Dans le futur, ce produit

risque fort d'être remplacé par de la soude, plus facile à

gérer.

Cette dernière étape reste obligatoire : elle permet à

l'eau de ne pas être trop agressive et d'éviter ainsi une corrosion

des conduites. On obtient même un dépôt le long des parois,

qui après un choc hydraulique entraîne une augmentation de la turbidité

de l'eau.

Finalement, la qualité de notre eau reste très surveillée, notamment grâce à des prélèvements effectués par la D.D.A.S.S, toutes les semaines, à la sortie des usines et chez les particuliers.

2.

Entretien avec le Directeur du Laboratoire Départemental d'Analyse de

l'Eau.

HAUTE-GARONNE

Laboratoire Départemental de l'Eau

76, chemin Boudou 31140 LAUNAGUET

Tél.:05.62.79.94.40

a) Maîtriser la qualité de l'eau brute.

A Toulouse une bonne partie de notre eau est d'origine superficielle : les eaux brutes utilisées sont celles de la Garonne et de ses affluents.

L'eau que nous consommons dépend donc directement de leur qualité. Mais un tel fleuve ne peut bénéficier d'un périmètre de sécurité. Un contrôle permanent en différents points du fleuve est alors assuré par des stations d'alerte : toutes les deux minutes, des analyseurs automatiques vérifient la qualité de l'eau par l'intermédiaire d'une pompe. Si un des seuils limites est dépassé, la station d'alerte prévient automatiquement un des laboratoires qui réagit en conséquence.

Ce système garantit ainsi une eau brute d'une qualité raisonnable, évitant ainsi des traitements trop coûteux. Il permet par la même de localiser des usines peu respectueuses de l'environnement.

b) L'eau et ses constituants, des origines très différentes.

L'eau que nous consommons n'est jamais " pure ".

En effet, elle possède

des constituants dit " naturels ", toujours présents, ou d'autres

constituants variant selon les terrains infiltrés. Il s'agit essentiellement

de matières organiques (naturelles ou provenant des égouts)

ou minérales.

Souvent, ces matières sont nécessaires à notre organisme.

Cependant, l'homme

peut y ajouter d'autres constituants, souvent dangereux :

- Des matières azotées : provenant soit d'exploitations

agricoles (engrais qui s'infiltrent jusqu'aux nappes phréatiques), soit

des activités industrielles (égouts).

- Des hydrocarbures heureusement facilement reconnaissables de façon

olfactive ou gustative.

- Des métalloïdes tels que l'arsenic.

Il faut donc pouvoir les mettre en évidence et limiter leur présence par des normes et des critères.

c) L'influence des laboratoires.

La plupart des laboratoires n'ont pas vraiment d'autorité. Ils ne sont que des outils à la disposition de la D.D.A.S.S. et indiquent aux autorités si une norme est dépassée.

d) Critères micro biologiques.

On pourrait penser que la devise de chaque laboratoire est " Pas de Germes Pathogènes ".

Toutefois, cela serait beaucoup trop cher et trop lent. Les laboratoires utilisent ainsi des germes témoins de pollution fécale qui, s'ils sont présents, assurent quasiment la présence de germes pathogènes.

e) Critères physico-chimiques.

Les critères physico-chimiques

sont ceux directement observables par le consommateur ou encore ceux

incluant les différents ions présents dans l'eau comme le pH,

la turbidité et la dureté de l'eau mais aussi les concentrations

en ions chlorures, nitrates ou encore sulfates.

Le pH assure un équilibre calcocarbonique et a une action sur

la toxicité ainsi que sur la désinfection. Par exemple

l'ion ammonium reste en milieu acide sous sa forme ionique et n'est donc pas

toxique alors qu'en milieu basique, l'ion NH4+ devient la molécule de

gaz ammoniac (NH3), qui elle, est toxique.

f) Les risques.

Les effets engendrés

par les bactéries pathogènes sont rapides, tandis que les risques

dus aux constituants chimiques ont un effet à plus long terme.

Bien que l'organisme accepte des éléments indésirables

à faible concentration, il se voit attaqué dès que

ces concentrations atteignent des seuils limites souvent mesurés en µg.L-1

pour les métaux toxiques, et en mg.L-1 voire en µg.L-1

pour les micro polluants organiques.

| Conclusion : | La qualité de l'eau que nous consommons dépend donc essentiellement de la mise en place d'un processus ininterrompu de traitements et d'analyses, qu'il s'agisse d'eaux brutes ou superficielles. Cependant, tous les pays ne peuvent subventionner de telles constructions. Ainsi, durant un voyage, des pastilles de traitement des eaux de boissons sont souvent recommandées. Sont-elles vraiment efficaces ? |